融合共生:新时代体育的科技赋能、商业革新与健康重塑

发布时间:2025-10-29

浏览次数:

当运动员戴着智能手环实时监测心率与体能数据,在赛场上精准调整运动节奏;当体育品牌通过直播电商实现 “赛事直播 + 商品销售” 的无缝衔接,单日销售额突破亿元大关;当上班族利用碎片化时间,跟着智能健身镜完成定制化训练 —— 新时代的体育,早已突破传统竞技与锻炼的单一范畴,在科技赋能、商业革新与健康生活的深度融合中,开启了全新的发展篇章。从智能装备重构运动体验,到商业模式激活产业活力,再到大众体育重塑健康生态,体育正以多元融合的姿态,深刻改变着人们的生活方式与社会的发展格局。

科技与体育的碰撞,正在打破运动体验的边界,重塑专业训练的逻辑。从日常健身到职业竞技,智能装备的广泛应用,让运动更科学、更精准、更具个性化,为体育发展注入了全新的科技活力。

在大众健身领域,智能健身装备的普及让 “科学运动” 走进寻常百姓家。智能健身镜作为近年来兴起的热门产品,凭借其 “镜面 + 屏幕” 的创新形态,成为家庭健身的新选择。用户只需站在镜前,就能跟随屏幕中的专业教练进行瑜伽、普拉提、力量训练等课程,智能传感器还能实时捕捉用户的动作轨迹,通过 AI 算法纠正不标准姿势,确保训练效果与安全性。例如,某品牌智能健身镜内置了超过 5000 节专业课程,涵盖不同运动类型与难度等级,用户可根据自身需求定制训练计划;同时,它还能连接智能手环、体脂秤等设备,同步心率、体脂率等数据,生成专属运动报告,让用户清晰掌握自身运动效果。除了智能健身镜,智能跑鞋、智能跳绳、智能瑜伽垫等装备也深受消费者青睐。智能跑鞋内置压力传感器与定位芯片,能记录用户的跑步里程、步频、着地方式等数据,帮助用户调整跑步姿势,减少运动损伤;智能跳绳则能自动计数、计算卡路里消耗,还支持多人联机比赛,增加运动的趣味性。这些智能装备的出现,让大众健身摆脱了 “盲目训练” 的困境,实现了 “数据化监测、个性化指导” 的科学运动模式。

在职业体育训练中,科技的应用更是推动着训练效率与竞技水平的提升。运动生物力学分析系统,通过高速摄像机与动作捕捉技术,将运动员的技术动作拆解为数千个数据点,教练可通过电脑软件对数据进行分析,精准找出动作中的问题并进行优化。中国国家跳水队在训练中就广泛应用了这一技术,通过拍摄运动员从起跳到入水的全过程,分析身体各部位的运动轨迹与受力情况,帮助运动员调整空中姿态与入水角度,提升动作难度与完成质量。在体能训练方面,可穿戴式传感器成为运动员的 “贴身教练”,它能实时监测运动员的心率、血氧饱和度、肌肉疲劳度等生理指标,教练根据这些数据调整训练强度与节奏,避免过度训练导致的伤病。例如,在足球训练中,球员佩戴的智能背心内置多个传感器,能记录跑动距离、冲刺次数、心率变化等数据,教练通过分析这些数据,制定更科学的体能分配方案,提升球队在比赛中的耐力与竞争力。此外,虚拟现实(VR)技术也开始应用于体育训练,篮球运动员可通过 VR 设备模拟不同对手的防守策略,进行针对性的战术训练;滑雪运动员则能在 VR 场景中体验不同赛道的地形与气候,提前适应比赛环境。科技的赋能,让职业体育训练从 “经验驱动” 转向 “数据驱动”,为运动员突破自我、创造佳绩提供了有力支撑。

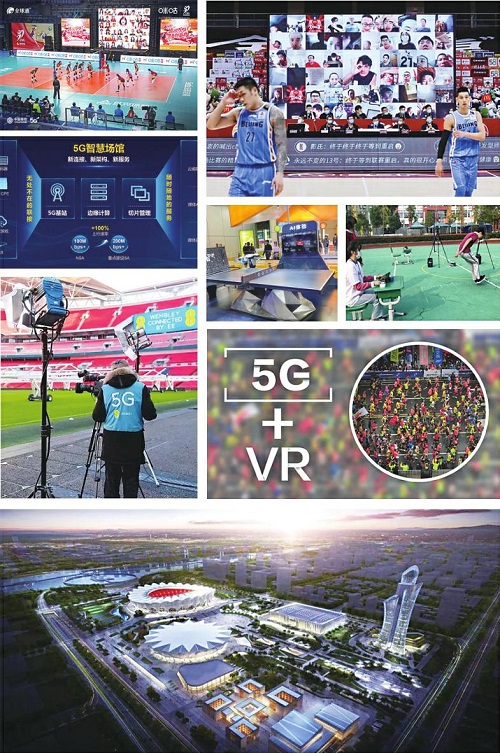

在赛事运营与观赛体验方面,科技同样发挥着重要作用。5G+8K 超高清直播技术的应用,让观众在家中就能享受到 “沉浸式” 观赛体验,清晰捕捉赛场上的每一个细节 —— 足球比赛中球员的细微动作、田径比赛中运动员的肌肉收缩,都能通过超高清画面完美呈现。同时,多视角直播功能让观众可以自由切换观赛角度,如 “球员追踪视角”“教练席视角”“观众席视角” 等,满足不同观众的观赛需求。在赛事裁判环节,人工智能辅助裁判系统有效提升了判罚的准确性与公正性。网球比赛中的 “鹰眼” 系统,通过多个高速摄像机捕捉网球的飞行轨迹,精准判断球是否出界,解决了传统裁判肉眼判断的误差问题;足球比赛中的 VAR(视频助理裁判)系统,能通过回放比赛录像,纠正裁判的误判,确保比赛的公平性。此外,智能场馆的建设也为赛事运营提供了便利,场馆内的智能照明系统可根据比赛需求自动调节亮度,智能温控系统能保持场馆内的舒适温度,智能安检系统则能提高观众入场效率。科技的融入,让体育赛事不仅成为竞技的舞台,更成为展现科技实力、提升观赛体验的平台。

随着体育消费需求的不断升级,体育产业的商业模式也在持续创新。从 “赛事 IP 运营” 到 “体育 + 跨界融合”,从 “线上线下联动” 到 “个性化服务定制”,多元化的商业探索正激活体育产业的无限潜力,推动体育经济成为国民经济的重要增长点。

赛事 IP 的精细化运营,成为体育商业发展的核心动力。优质的赛事 IP 不仅具有强大的吸引力与影响力,还能通过多维度开发实现商业价值的最大化。以中国职业篮球联赛(CBA)为例,近年来 CBA 联盟通过优化赛事赛程、提升比赛观赏性、加强品牌宣传等方式,不断提升赛事 IP 的价值。在商业开发方面,CBA 联盟除了传统的赞助合作外,还积极拓展衍生品市场,推出了球队周边、球员签名商品、赛事主题文创产品等,满足球迷的消费需求。同时,CBA 联盟还通过举办 “CBA 全明星周末”“CBA 夏季联赛” 等衍生赛事,丰富赛事 IP 的内容矩阵,进一步扩大影响力。除了职业赛事,草根赛事 IP 的开发也逐渐成为热点。“村超” 作为近年来爆火的草根足球赛事,凭借其接地气的赛事氛围、热情的球迷文化,迅速成为全国关注的焦点。“村超” 通过与短视频平台合作,进行赛事直播与内容传播,累计播放量突破数十亿次,不仅带动了当地旅游、餐饮、住宿等产业的发展,还吸引了众多企业的赞助合作,实现了从 “草根赛事” 到 “商业 IP” 的跨越。这种 “全民参熊猫体育赛事合作与、全民共享” 的赛事 IP 模式,为体育商业发展提供了新的思路。

“体育 + 跨界融合” 的商业模式,打破了产业边界,创造了全新的商业价值。“体育 + 旅游” 作为其中的典型代表,正成为旅游市场的新热点。各地依托自身的自然资源与体育特色,打造了一系列体育旅游产品。例如,云南丽江推出的 “雪山徒步 + 马拉松” 赛事,吸引了众多户外运动爱好者参熊猫体育赛事合作与,参与者在完成马拉松比赛的同时,还能欣赏雪山美景;海南三亚打造的 “冲浪 + 海岛度假” 套餐,将冲浪运动与海岛旅游相结合,满足游客的休闲与运动需求。据统计,2024 年我国体育旅游市场规模突破 2 万亿元,同比增长 25%,成为体育产业与旅游产业融合发展的重要成果。除了 “体育 + 旅游”,“体育 + 教育”“体育 + 健康”“体育 + 科技” 等跨界模式也在快速发展。“体育 + 教育” 领域,体育培训市场规模持续扩大,篮球、足球、舞蹈、围棋等培训课程深受家长青睐,同时,“体育研学” 产品也逐渐兴起,孩子们通过参加体育夏令营、户外拓展等活动,提升体育技能与综合素质;“体育 + 健康” 领域,运动康复、健康管理等服务成为新的消费热点,许多医院开设了运动医学科,为运动爱好者提供损伤治疗与康复指导,健身机构也推出了 “运动 + 健康监测” 的个性化服务;“体育 + 科技” 领域,智能体育装备、体育大数据服务等企业不断涌现,推动体育产业向智能化、数字化方向发展。

线上线下联动的销售模式,为体育品牌开拓了更广阔的市场空间。随着电商平台的快速发展,线上销售成为体育品牌的重要渠道。体育品牌通过在天猫、京东等平台开设官方旗舰店,开展直播带货、限时折扣、会员专属活动等,提升产品销量。例如,某知名运动品牌在 “618” 电商大促期间,通过明星直播带货、赛事内容联动等方式,单日销售额突破 3 亿元,创历史新高。同时,线上社群运营也成为体育品牌与消费者互动的重要方式,品牌通过建立粉丝群、开展线上打卡活动、分享运动知识等,增强消费者的粘性与忠诚度。线下渠道方面,体育品牌不断优化门店体验,打造 “运动体验店”“品牌概念店” 等新型门店。这些门店不仅提供产品销售服务,还设置了运动体验区,如篮球试打区、跑步测试区、瑜伽体验区等,消费者可在门店内亲身体验产品的性能与效果。此外,体育品牌还与健身房、体育场馆等合作,开设 “店中店”,实现 “产品销售 + 运动服务” 的一体化体验。线上线下联动的模式,让消费者既能享受线上购物的便捷性,又能获得线下体验的真实性,有效提升了体育品牌的市场竞争力。

个性化服务定制,成为体育商业满足消费者需求的新方向。随着消费者对体育消费的个性化需求不断提升,体育品牌与服务机构开始推出定制化服务。在体育装备领域,定制化产品成为潮流。篮球运动员可根据自己的手型、发力习惯,定制专属的篮球鞋;跑步爱好者可根据自己的脚型、跑步姿势,定制个性化的跑鞋鞋垫,提升运动舒适度与安全性。某运动品牌推出的 “定制跑鞋服务”,用户只需在线上提交脚型数据、运动习惯等信息,就能收到专属设计的跑鞋,该服务推出后受到了众多消费者的青睐。在体育服务领域,个性化训练计划定制也成为趋势。健身机构通过评估用户的身体状况、运动目标、时间安排等因素,为用户制定专属的健身计划,并配备专业教练进行一对一指导;体育培训平台则根据学员的年龄、基础水平、兴趣爱好,定制个性化的培训课程,如 “青少年足球精英培养计划”“成人瑜伽减脂课程” 等。个性化服务的推出,让体育消费更加贴合消费者的实际需求,提升了消费者的满意度与复购率,推动体育商业向更高质量的方向发展。

在 “健康中国” 战略的推动下,大众体育蓬勃发展,成为引领全民健康生活的新潮流。从 “碎片化健身” 到 “社区体育普及”,从 “运动习惯养成” 到 “健康理念传播”,大众体育正以多样化的形式,融入人们的日常生活,重塑全民健康生态。

碎片化健身成为都市人群的运动新选择。随着生活节奏的加快,都市人群往往缺乏完整的运动时间,碎片化健身凭借其 “时间灵活、场景多样” 的特点,逐渐成为主流。办公室里,上班族利用午休时间做 “工位瑜伽”,通过简单的拉伸动作缓解久坐带来的身体不适;通勤路上,人们在地铁、公交车上做 “碎片化力量训练”,如握力器训练、腿部肌肉收缩训练等;家中,人们利用睡前 15 分钟做 “核心训练”,如平板支撑、仰卧起坐等。为了满足碎片化健身需求,各类健身 APP 推出了 “短时高效” 的健身课程,如 “10 分钟燃脂操”“15 分钟核心训练”“20 分钟瑜伽拉伸” 等,用户可根据自己的时间安排随时进行训练。同时,智能健身设备的便携性也为碎片化健身提供了便利,如可折叠瑜伽垫、小型哑铃、弹力带等,方便用户在家中、办公室等场景使用。碎片化健身的兴起,让运动不再受时间与空间的限制,帮助都市人群养成 “随时运动、随地运动” 的好习惯。

社区体育的普及,让运动融入居民的日常生活。近年来,各地政府加大对社区体育设施的投入,建设了一批 “社区健身中心”“口袋体育公园”“健身路径” 等,为居民提供了便捷的运动场所。在北京市某社区,健身中心内配备了跑步机、动感单车、力量训练器械等设备,还开设了瑜伽、舞蹈、太极拳等免费课程,居民只需办理一张健身卡,就能享受专业的健身服务;社区内的 “口袋体育公园” 则设置了篮球场、乒乓球台、儿童游乐区等,满足不同年龄段居民的运动需求。除了硬件设施的完善,社区还积极组织各类体育活动,如 “社区运动会”“邻里篮球比赛”“广场舞大赛” 等,吸引居民参与。在上海市某社区,每年举办的 “社区运动会” 涵盖了跑步、跳绳、拔河、踢毽子等多个项目,居民们积极报名参赛,既锻炼了身体,又增进了邻里之间的感情。社区体育的发展,让居民在家门口就能享受运动的乐趣,推动了 “全民健身” 理念的落地生根。

运动习惯的养成,成为全民健康的重要保障。越来越多的人开始意识到运动对健康的重要性,主动养成规律运动的习惯。数据显示,2024 年我国经常参加体育锻炼的人数占比达到 38.5%,较 2020 年增长了 5.2 个百分点。在运动项目选择上,跑步、游泳、瑜伽、骑行等成为大众喜爱的运动方式。跑步因其 “门槛低、易开展” 的特点,成为最受欢迎的运动项目之一,全国各地的马拉松赛事、城市跑团数量不断增加,越来越多的人加入到跑步行列中;瑜伽则以其 “修身养性、缓解压力” 的功效,受到都市人群的青睐,许多女性通过练习瑜伽改善身体柔韧性、提升气质;骑行作为一种绿色环保的运动方式,不仅能锻炼体能,还能欣赏沿途风景,成为家庭出游、朋友聚会的热门选择。同时,运动习惯的养成也离不开科学的引导,各地通过开展 “健康讲座”“运动科普活动” 等,向居民普及运动知识,如 “如何正确选择运动项目”“运动前如何热身”“运动后如何恢复” 等,帮助居民形成科学的运动习惯。规律的体育锻炼,不仅能增强体质、预防疾病,还能改善心理状态、缓解压力,成为全民健康的 “基石”。

健康理念的传播,让体育成为一种生活方式。随着大众体育的发展,“健康第一”“运动即生活” 的理念逐渐深入人心,体育不再是单纯的 “锻炼”,而是成为人们追求健康、享受生活的重要方式。在社交媒体上,越来越多的人分享自己的运动日常,如跑步打卡、健身成果、运动心得等,形成了良好的运动氛围;运动博主、健身达人通过分享专业的运动知识与课程,带动更多人参与运动;明星艺人也积极参与体育活动,如参加马拉松比赛、代言运动品牌等,引领健康生活潮流。同时,企业也开始重视员工的健康管理,通过组织 “企业运动会”“员工健身计划”“健康体检 + 运动指导” 等活动,鼓励员工积极运动,提升员工的身体素质与工作效率。健康理念的传播,让体育融入人们的日常生活,成为一种时尚、健康的生活方式,推动全民健康水平不断提升。

随着科技的不断进步、消费需求的持续升级以及健康意识的普遍提升,体育与科技、商业、健康等领域的融合将更加深入。未来,我们需要进一步推动体育科技创新,优化体育商业生态,普及大众体育文化,构建体育与多元领域深度融合的新生态,让体育在促进个体健康、推动经济发展、建设健康中国中发挥更大的作用。

在体育科技创新方面,要加强核心技术研发,突破智能装备、大数据分析、人工智能等领域的关键技术瓶颈,提升体育科技的自主创新能力。同时,要推动体育科技成果的转化与应用,鼓励企业、高校、科研机构合作,建立体育科技研发中心、创新实验室等,加速科技成果从实验室走向市场。例如,研发更精准的运动生物传感器、更智能的 AI 教练系统、更逼真的 VR 体育训练场景等,为大众健身与职业体育提供更先进的技术支持。此外,要加强体育科技人才培养,建立完善的人才培养体系,培养一批既懂体育又懂科技的复合型人才,为体育科技创新提供人才保障。

在体育商业生态优化方面,要进一步完善体育产业政策,加大对体育企业的扶持力度,优化体育产业发展环境。同时,要推动体育商业模式的持续创新,鼓励企业探索 “体育 +” 跨界融合的新路径,如 “体育 + 元宇宙”“体育 + 区块链”“体育 + 绿色低碳” 等,创造更多新的商业增长点。例如,利用元宇宙技术打造虚拟体育赛事,让用户通过虚拟 avatar 参与比赛,拓展体育赛事的参与场景;利用区块链技术实现体育衍生品的溯源与防伪,提升消费者的信任度;推动体育场馆、赛事运营的绿色低碳发展,实现体育产业的可持续发展。此外,要加强体育市场监管,规范市场秩序,保护消费者权益,促进体育产业健康有序发展。

在大众体育文化普及方面,要加大对大众体育的宣传力度,通过媒体、社交媒体、公益活动等多种渠道,传播 “全民健身”“健康第一” 的理念,提高全民的体育意识与健康意识。同时,要进一步完善大众体育基础设施建设,扩大体育设施的覆盖范围,提升体育设施的质量与服务水平,让更多人能够便捷地参与体育锻炼。此外,要丰富大众体育活动形式,举办更多贴近群众、形式多样的体育赛事与活动,如 “社区健身节”“家庭体育日”“老年人体育运动会” 等,满足不同人群的运动需求,营造 “人人爱运动、人人参与运动” 的良好氛围。

从智能装备赋能运动训练,到商业革新激活产业活力,再到大众体育重塑健康生活,新时代的体育正以融合共生的姿态,展现出强大的生命力与发展潜力。未来,随着体育与科技、商业、健康等领域的深度融合,体育将不仅是竞技的舞台、锻炼的方式,更将成为推动经济发展、提升全民健康返回搜狐,查看更多

重庆市巴南区鱼洞街道箭河路9号15幢1-3

重庆市巴南区鱼洞街道箭河路9号15幢1-3 566962336@qq.com

566962336@qq.com